Cela fait plus de 20 ans que la France n’avait pas connu un projet de restitution de jardins d’une telle ampleur, avec plus de 600 arbres, 840 arbustes, 100 rosiers, 15 640 plantes délimitant les bordures, ou encore 18 874 m² de pelouses. Ce chantier éclair a débuté au mois d’août 2016 et s’est achevé cinq mois plus tard pour une ouverture au public le 20 mars 2017.

Les préoccupations essentielles de François Ier au moment de la construction de Chambord concernent la domestication du Cosson, rivière qui traverse le parc d’Est en Ouest. Les eaux méandreuses du Cosson créent en effet aux abords du château un environnement marécageux hostile ne « répondant en rien à la magnificence du bâtiment» (Jacques Androuet du Cerceau, 1576).

Les préoccupations essentielles de François Ier au moment de la construction de Chambord concernent la domestication du Cosson, rivière qui traverse le parc d’Est en Ouest. Les eaux méandreuses du Cosson créent en effet aux abords du château un environnement marécageux hostile ne « répondant en rien à la magnificence du bâtiment» (Jacques Androuet du Cerceau, 1576).

Le roi envisage de régulariser le cours de la rivière dans toute l’étendue du parc et de détourner une partie des eaux de La Loire, distante de quelques kilomètres du site, jusqu’aux pieds du château. Ces projets ne voient jamais le jour. Il n’existe donc pas de projet d’aménagement [connu] d’un jardin Renaissance à Chambord à l’époque de François Ier.

L’iconographie montre cependant l’existence d’un petit jardin fermé d’une palissade aux abords même du monument, du côté de l’aile de la chapelle.

Il s’agit probablement d’un jardin potager aménagé antérieurement, dépendant du vieux château des comtes de Blois ou d’un ancien prieuré. Enfin, un plan du XVIIe siècle montre, au Nord-Est, d’autres traces d’un jardin antérieur de plus grande étendue dont le dessin et la nature sont difficiles à déterminer.

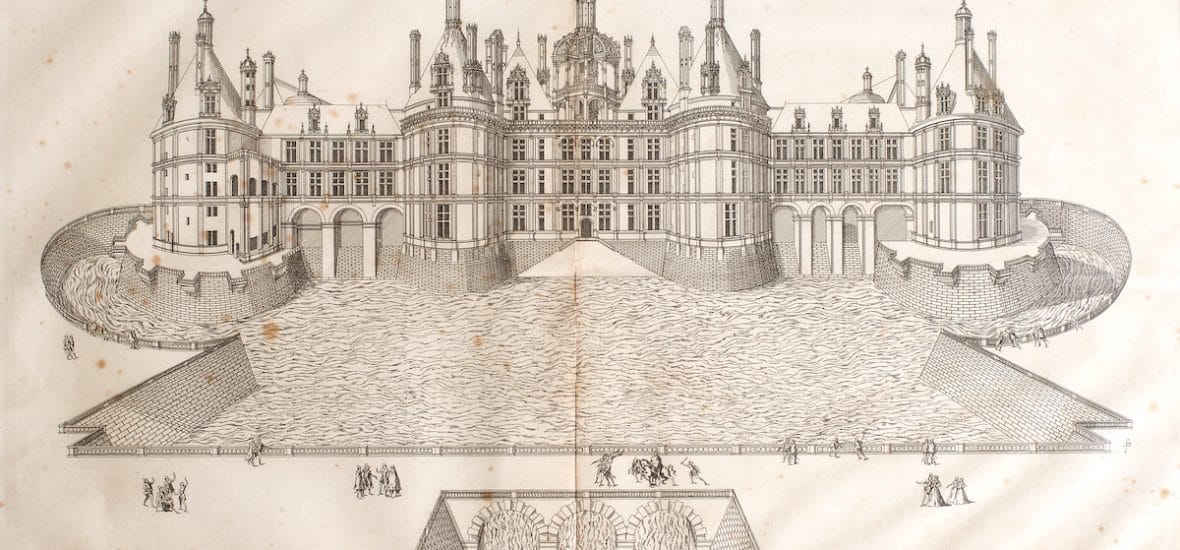

Œuvre 1 :

Chanbourg. La face du devant du bastiment du costé de l’Orient. Estampe de Jacques Androuet du Cerceau, 1576. Collections du domaine national de Chambord

Sur cette estampe, on remarque un grand bassin baignant la façade nord du château de Chambord ainsi qu’un pont enjambant un canal. Il s’agit probablement de la représentation fantasmée du grand projet de détournement de la Loire de François Ier, jamais réalisé.

Œuvre 2 :

Paysage de marais au-devant du château. Retour au château par temps de bourrasque Huile sur toile de Pierre-Denis Martin, vers 1722.

Collections du domaine national de Chambord

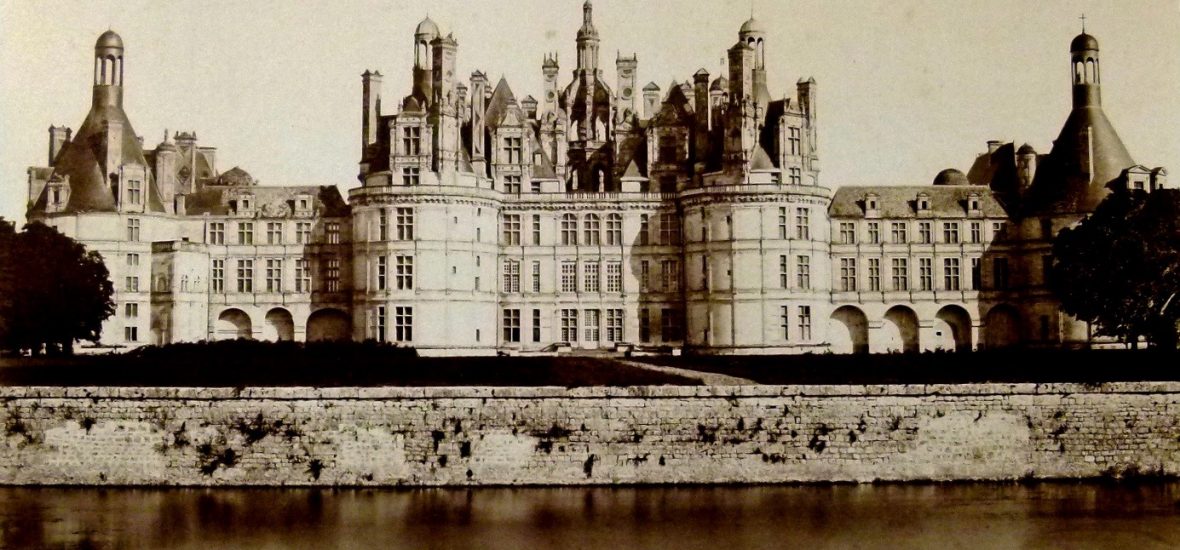

Il faut attendre le règne de Louis XIV pour voir la mise en œuvre de grands travaux destinés à aménager les abords du château.

Il faut attendre le règne de Louis XIV pour voir la mise en œuvre de grands travaux destinés à aménager les abords du château.

Le Roi Soleil commande en effet l’aménagement de jardins réguliers devant la grande façade de l’édifice. Deux projets sont proposés au roi dont un projet de l’agence Jules Hardouin-Mansart en 1684. L’un présente un tracé du Cosson régularisé qui suit les courbes de son cours d’origine. Il montre un parterre trapézoïdal au nord du château et un autre parterre plus travaillé à l’est. Le second projet, bien que très proche, présente un dessin de canaux plus géométrique. On y voit un espace en demi-hexagone sur la face Nord-Est du château et des écuries, aménagé de trois triangles de jardins et bordé d’un côté par le Cosson canalisé. Le château est entouré de vastes douves. A l’avant, le parterre se poursuit avec deux plates-bandes et le Cosson canalisé en demi-lune. C’est le premier projet qui est, pour partie, mis en œuvre, comme l’attestent les prospections géophysiques réalisées en 2014.

La première phase de travaux, débutée vers 1684, consiste à remblayer les terres aux abords du monument pour les élever à un niveau peu ou pas inondable. Des murs de soutènement sont ensuite bâtis pour ceinturer cette terrasse artificielle, d’abord du côté des douves du château puis aux extrémités Ouest et Sud-Est. Enfin, la canalisation du cours du Cosson est entreprise pour suivre les contours du parterre.

La forme actuelle de l’espace apparaît peu à peu. Cependant, le parti pris des aménagements est rapidement stoppé.

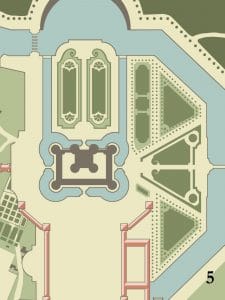

Ci-dessous, des projets proposés par l’Agence de l’architecte Jules Hardouin-Mansart. Ils ne verront jamais le jour.

Projet de jardins à la française (1683)

Projet de jardins à la française (1684)

Stanislas Leszczynski

Les travaux reprennent de l’ampleur pendant le séjour du roi de Pologne, Stanislas Leszczynski, à Chambord (1725-1733). Ce dernier alerte les services des Bâtiments du roi des nuisances causées par la présence persistante des marais aux abords du château (en particulier les épidémies de paludisme qui se répandent dans sa suite pendant la belle saison). Le contrôleur des Bâtiments du roi affecté à Chambord, La Hitte, coordonne à partir de 1730 la poursuite des ouvrages commencés sous le règne de Louis XIV : aménagement de ponts (dont celui qui permet de rejoindre le parterre depuis le château), de digues, élévation des murs de la terrasse artificielle, nouvel apport de terres sur cette terrasse pour atteindre la hauteur des murs, curement et élargissement du Cosson pour former un canal.

Un jardin « à la française » est ensuite planté sur une surface de 6,5 hectares, selon un dessin achevé en 1734.

Une entreprise de jardiniers est nommée pour poursuivre les plantations et l’entretenir : l’entreprise Pattard, anciennement employée aux terrassements du parterre.

« […] le jardin fut ensuite planté et le château, auparavant assis dans un marais, en receut un grand lustre ».

Extrait de l’Etat général des fonds demandés pour l’entretien du château de Chambord en 1742.

Manuscrit conservé aux Archives nationales, O1 1325, pièce n°166, fol. 3r.

Maurice de Saxe

A partir de 1745, Le château et son domaine sont mis à la disposition du maréchal de France, Maurice de Saxe, par le roi Louis XV. Celui-ci visite ponctuellement Chambord entre 1746 et 1748 puis y séjourne durablement jusqu’à son décès [au château] en 1750.

Jusqu’au XVIIIe siècle, une maladie se répand à Chambord parmi les cours en séjour.

Il s’agit du paludisme, aussi appelé « malaria » ou encore (localement) « fièvres de Sologne ».

En cause : la persistance des marais aux abords du château qui attirent les moustiques, vecteurs du mal.

En 1749, Maurice de Saxe, en résidence permanente à Chambord avec ses troupes, porte une plainte sévère auprès du service des Bâtiments du roi à ce sujet : « Chambord est un hôpital, Monsieur. J’ai plus de 300 malades, beaucoup de morts et le reste a des visages de déterrés […]. L’endroit est aussi malsain que le lac de Mantoue. Il est nécessaire, Monsieur que vous preniez des mesures là-dessus » (Lettre du 15 octobre 1749. Archives nationales, O1 1326, pièce n°92).

Le Maréchal demande l’achèvement des travaux aux abords du château, notamment le curement et la canalisation du Cosson jusqu’à la Canardière.

Les travaux achevés, le paludisme s’évanouit enfin.

L’enrichissement du jardin se poursuit pendant cette période grâce à de nouvelles plantations de buis, marronniers ou encore charmilles, mais aussi par l’installation de plantes et d’arbres en caisse le long des allées du jardin (250 pieds d’ananas, 121 orangers, un citronnier et un limonier sont mentionnés dans un inventaire de 1751).

Une partie du parterre est redessiné quelques années plus tard, alors que le domaine est mis à la disposition des Haras du royaume. Les deux plates-bandes de gazon à l’Est sont divisées dans la longueur pour former quatre carrés, tandis qu’un puits vient marquer le centre de la composition.

A partir de la Révolution, le jardin souffre d’un manque d’entretien. En 1817, un état des lieux du domaine de Chambord montre en effet que les arbres et arbustes ne sont pas « taillés », les allées sont envahies d’herbes et les plates-bandes – autrefois fleuries – sont plantées d’arbres fruitiers ou laissées en friche. Quant aux douves du château, elles sont asséchées et ont, pour partie, été transformées en jardin potager !

Entre le XIXe siècle et 1930, le domaine de Chambord devient la propriété d’Henri de Bourbon, petit-fils de Charles X, puis de ses neveux, les princes de Bourbon-Parme. Le jardin est pendant cette période conservé selon une structure simplifiée : ne perdurent que des plates-bandes de gazon, allées sablées ainsi que des rangées ou bosquets d’arbres nécessitant peu d’entretien. Un projet de réaménagement complet est confié au célèbre paysagiste Achille Duchêne mais celui-ci n’est jamais réalisé.

Enfin, dernière étape d’aménagement connu : le parterre est divisé en grands rectangles de prairies au XXe siècle. Une allée de grands arbres persiste à l’Ouest et certaines allées sont soulignées de topiaires d’ifs, d’arbustes et rosiers devant la façade du château.

Les jardins à la française en 1968

En 1970, l’ensemble est arraché pour ne conserver que des espaces engazonnés. Deux ans plus tard, les douves sont remises en eau. L’aménagement « de transition » perdure jusqu’aux travaux de restitution du jardin à la française du XVIIIe siècle engagés en 2016.

Les abords du château en 1681

Les abords du château en 1693

Les abords du château en 1750

Les abords du château en 2010

Le projet a été mis en œuvre à l’initiative de Jean d’Haussonville, alors directeur général du Domaine national de Chambord (depuis 2010). Tout au long du chantier, ce ne sont pas moins d’une centaine de personnes qui ont été mobilisées.

Dans ce projet, le domaine national de Chambord, conducteur des opérations, est représenté par Pascal Thévard, directeur des bâtiments et des jardins.

La SARL Philippe Chauveau a été le coordonnateur OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination). Philippe Chauveau intervient en qualité de maître d’œuvre dans le département de Loir-et-Cher, la région d’Orléans et de Tours. Il est spécialisé dans les constructions industrielles et restauration d’usines, les bâtiments tertiaires et collectivités locales, la rénovation et les restaurations anciennes, ainsi que dans la construction de maisons personnalisées.

La coordination SPS (Sécurité et Protection de la Santé) est assurée par la société AB coordination, une entreprise composée d’experts en techniques sécurité chantier et bâtiment.

La maîtrise d’œuvre est assurée par Philippe Villeneuve, architecte en chef des monuments historiques, assisté du paysagiste Thierry Jourd’heuil.